こんにちは。担当者Uです。

ごぶさたしています!

夏季休業を終え、バタバタと過ごしていたら、8月ももう少しで終わりを迎えるところまで来てしまいました。

月日の流れるのは早いものです…。

さて、今週は週初めから台風に見舞われることとなりました。

広島でもかなり激しい暴風雨となりました。

そんなとき、手早く情報が得られるのが「防災情報メール」です。

みなさんがお住まいの地域にもこのようなサービスがあるかと思います。

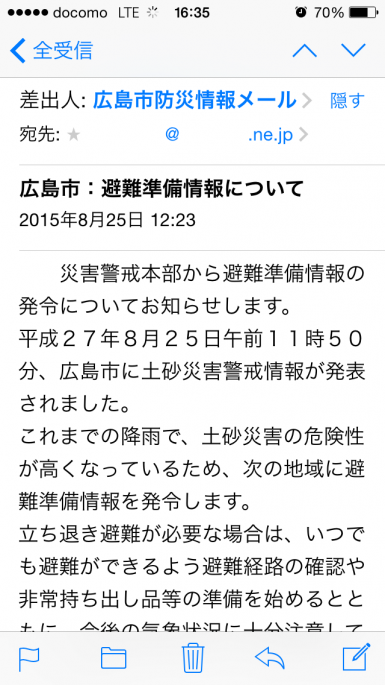

今回、Uの携帯電話には、次のようなメールが届きました。

以下に全文を表示します。

***************************

> ○○区災害警戒本部から避難準備情報の発令についてお知らせします。

> 平成27年8月25日午前11時50分、広島市に土砂災害警戒情報が発表されました。

> これまでの降雨で、土砂災害の危険性が高くなっているため、次の地域に避難準備情報を発令します。

> 立ち退き避難が必要な場合は、いつでも避難ができるよう避難経路の確認や非常持ち出し品等の準備を始めるとともに、今後の気象状況に十分注意してください。

> 【対象地域】 ○○区内の土砂災害危険箇所です。

> 高齢の方、障害のある方、小さい子供をお連れの方などで、避難に時間がかかる方は、避難を開始してください。

> 避難に助けが必要な方は、支援者と連絡を取り合うなどして、避難を開始してください。

> 準備しておいた飲料・食料や毛布等を持って避難してください。

> 【開設予定避難所】 ○○小学校、△△小学校、介護老人福祉施設□□□□(▲参▲学区)、(以下略)

***************************

市にメールアドレスを登録しておけば、このような情報が随時届きます。

これは便利です。

自治体から災害時に発表される避難情報は、右に行けば行くほど、危険度が高いそうです。

注意喚起→避難準備情報→避難勧告→避難指示

Uが受け取ったメールは「避難準備情報」ですから、注意は必要だけど、

まだそこまで危険度が高くなかった、と言えそうですね。

万一緊急性の高い「避難勧告」や「避難指示」が出ても、すぐに行動に移せそうです。

しかし。

私たちは、直接あまり大きな災害に遭うことがないため、つい「まあ大丈夫でしょー」という思いにとらわれてしまいます。

こちらの記事によると、自治体が住民に避難勧告などを行う際に注意すべきポイントが「できるだけ早く避難を呼びかけること」と「できるかぎり地域を絞り込んで呼びかけること」だということです。

「早く避難してください!」と言われたにもかかわらず実際に被害がなかったら、「なんだ、そんなものか」と思い、次に避難の連絡が来ても「前も大丈夫だったし、今回も大丈夫なんじゃない?」と思い、避難行動に移らなくなるおそれがあります。

このようなことが続くと、せっかくの連絡が意味のないものになってしまいます。

メール等の力で「できるだけ早く避難を呼びかけること」は改善が進んでいるように感じますが、「地域を絞り込んで呼びかけること」というのは難しそうですね。

「防災」については、小論文入試でも近年よく出題がみられます。

地震の対策についてはもちろん、最近は豪雨土砂災害や火山の噴火などについても問われるようです。

************************

●①大雨や台風、地震、噴火などの自然災害による被害のなかで、あなたの印象に残っている事例を一つ紹介せよ。実際に体験したものであっても、そうでなくても構わない。②①で記述した被害を防ぐために、どのような技術的な対策が用いられているか、対策の限界を含めて説明せよ。③②の対策の限界をふまえて、これからどのように自然災害に備えていくとよいか、あなたの考えを述べよ。

(大阪教育大学・技術教育専攻・推薦)

●御嶽山の噴火から1カ月がたち、火山周辺の自治体が防災計画見直しに動いていることについて述べた『2014年10月29日「日本経済新聞」社説』を読み、大規模災害に対する備えの現状と課題について、課題解決の方策を含め、考えを述べよ。

(国士舘大学・政経学部・推薦)

●自然災害により犠牲者が多く出ている。人が突然被災したときにどの様な防御装備が必要か。普段から持ち歩ける携帯性のあるもの、もしくはウェアラブルなものを生体医工学分野に立脚して考案し、想定する災害とそれに対する考案したものの有効性について、アピールせよ。

(東洋大学・理工学部・推薦)

************************

東洋大学はユニークな出題ですね。

防災にはハード面(設備など)の対応とソフト面(避難の方法論など)の対応がありますが、志望先の分野に関連させて、防災対策について考えることも有効かと思います!