みなさんこんにちは。

第一学習社【小論文】のⅩ〔旧Twitter〕情報です。

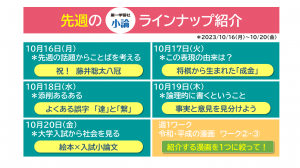

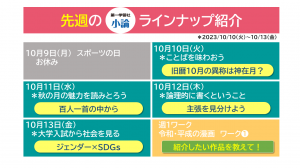

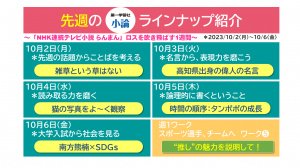

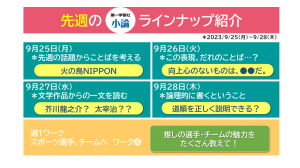

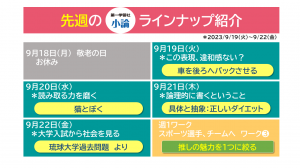

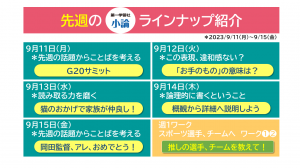

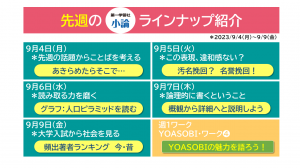

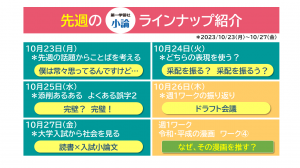

↓ 先週のラインナップは… ↓

私は常々思ってるんですけど…日本語の表現って難しいですよね。

私がいつまでも覚えられないのが「押しも押されもせぬ」です。

押しも押されぬ? どっちだっけ? といつも迷ってしまいます。

そして「おし」と言えば、私の推しはガロくんです。

(『ミステリと言う勿れ』読んだ?/観た?)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Xはコチラ ↓

第一学習社【小論文】のX

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

「いいね♥」と「コメント」よろしくお願いします!